O verso icônico de “Nos Bailes da Vida”, que sentenciava que “o artista tem de ir aonde o povo está”, foi atropelado pela polarização. Na era dos extremos, a máxima foi reescrita: o artista vai aonde a sua ideologia manda.

A postura recente de Zezé Di Camargo – e de tantos outros, à direita e à esquerda – é o sintoma mais agudo de uma febre que tomou a cultura brasileira. Vivemos um dilema que empobrece a alma nacional: o que vale mais, o talento ou o crachá partidário? Esse limite tênue, que antes separava a obra do autor, foi implodido.

Hoje, milhões de brasileiros escolhem o que vão ouvir ou assistir não pela qualidade da melodia, não pela técnica vocal ou pela poesia da letra, mas pela cor da camisa que o artista veste no palanque.

Criamos o conceito bizarro de “playlist ideológica”. Se o cantor vota em X, metade do país o aplaude mesmo se desafinar; se vota em Y, a outra metade o cancela mesmo que ele seja um gênio. A arte, que deveria ser ponte, virou muro.

O mais triste não é ver o artista militando – é um direito dele como cidadão –, mas ver como reagimos a isso. O fenômeno revela uma sociedade profundamente adoecida.

Passamos a confundir fanatismo com autenticidade. No Brasil de hoje, o equilíbrio é visto como fraqueza, e o sectarismo é aplaudido como “personalidade forte”. É um sinal claro de imaturidade coletiva, de falta de diálogo e de uma tolerância que virou artigo de museu.

Deveríamos julgar um artista por suas qualidades estéticas. Você tem todo o direito de não gostar de sertanejo, de rock ou de MPB por questões de gosto, estilo ou harmonia. Mas deixar de consumir arte apenas porque o criador não reza na sua cartilha política é apequenar a própria experiência humana.

Se continuarmos nessa toada, teremos uma cultura estéril, segregada em bolhas, onde só ouvimos o eco da nossa própria voz. A arte não foi feita para confirmar nossas certezas eleitorais, mas para desafiar nossos sentidos.

Como disse o poeta Ferreira Gullar: “A arte existe porque a vida não basta.” Se transformarmos a arte em mera extensão da política partidária, então nem a arte bastará; sobrará apenas o vazio do nosso próprio ódio.

Esqueça a harmonia entre os Poderes descrita nos livros de Direito. O que Brasília vive hoje é uma guerra de trincheiras aberta e declarada entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado.

Se antes as farpas eram trocadas pela imprensa, agora a disputa é por território e sobrevivência institucional.

De um lado, temos o fato político: a indicação de Jorge Messias para o STF encontrou um muro de concreto. A resistência liderada por figuras como Davi Alcolumbre não é apenas antipatia pessoal ou questionamento de currículo. É um recado brutal: o Senado cansou de ser carimbador de luxo do Planalto. A mensagem é clara: querem um ministro que deva satisfação ao Parlamento, e não apenas obediência ideológica ao Executivo.

Mas por que o Senado decidiu travar essa batalha logo agora? A resposta não está na política, mas na caneta do decano Gilmar Mendes.

Ao decidir que pedidos de impeachment contra ministros do STF só podem avançar com o aval da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro criou, na prática, uma superblindagem institucional. A Constituição diz que o Senado é o juiz natural dos ministros da Corte. É o único freio real que o Legislativo possui contra eventuais abusos da toga. Ao terceirizar a chave desse processo para a PGR — um órgão que historicamente não compra briga com o Supremo —, o Judiciário retirou a espada da mão dos senadores.

A reação foi imediata e segue a terceira lei de Newton: para toda ação de blindagem jurídica, há uma reação de sabotagem política. A lógica do Congresso é simples e implacável: “Se o Supremo nos tira o poder de fiscalizar seus ministros, nós responderemos fechando a porta para os novos integrantes que vocês desejam.”

Jorge Messias virou a primeira vítima dessa queda de braço. Ele é o peão sacrificado no tabuleiro onde reis e bispos disputam quem manda mais.

O que está em jogo não é a biografia de um advogado ou a técnica jurídica de uma decisão liminar. O que está em colapso é o sistema de freios e contrapesos. Quando um Poder se blinda excessivamente e o outro retalia paralisando o Estado, quem perde é a estabilidade democrática. A tal “harmonia” constitucional virou lenda urbana. Hoje, em Brasília, o que vemos é uma disputa de egos para medir quem tem a cadeira maior. E, nessa briga, a República ficou pequena.

Cansado de ouvir que “o Estado está te roubando”? A narrativa é simples, direta e perigosamente incompleta. A discussão sobre impostos no Brasil é crucial, mas precisa ser feita com fatos, não com slogans de efeito. A começar pela ideia de que uma arrecadação recorde é, por si só, prova de um assalto. Na realidade, é em grande parte um sintoma de economia aquecida. A conta é simples: empresas vendem mais, pagam mais impostos. Mais gente empregada, com mais renda, gera mais contribuição. Uma arrecadação robusta, antes de ser motivo de fúria, é um reflexo de que a roda da economia está girando.

O verdadeiro nó da questão não é o volume arrecadado, mas o endereço do boleto. O problema central do Brasil é de quem se arrecada. Nosso sistema tributário é uma anomalia regressiva: pesa uma tonelada nas costas dos mais pobres e da classe média, enquanto passa a mão na cabeça dos mais ricos. A maior parte da receita vem de impostos sobre o consumo. O tributo embutido no seu botijão de gás e na sua conta de luz é proporcionalmente muito mais pesado para quem ganha um salário mínimo do que para quem recebe milhões. Enquanto isso, lucros e dividendos bilionários são isentos de Imposto de Renda desde 1995, uma superproteção ao topo da pirâmide que não se vê na maioria dos países desenvolvidos.

É para desviar o foco dessa injustiça central que surgem as cortinas de fumaça, como o debate sobre gastos pontuais do governo. Sim, toda despesa pública deve ser fiscalizada com lupa, mas focar no cartão corporativo enquanto se ignora a isenção de fortunas é perder o debate principal. A discussão útil não é essa, mas sim por que insistimos em financiar o Estado com o dinheiro do consumo do trabalhador, em vez de taxar de forma justa quem realmente pode pagar.

Nesse contexto, a maior distorção é a narrativa de que o governo só quer “criar mais impostos”. O que está em jogo com a Reforma Tributária é justamente o contrário: simplificar e fazer justiça. O objetivo é trocar cinco impostos confusos por um (IVA), reduzindo a burocracia que sufoca quem produz, e, principalmente, mirar em quem nunca pagou o justo. A tributação de fundos de super-ricos e de investimentos no exterior não é “aumento de imposto”, é o fim de privilégios. É chamar para a festa quem sempre ficou do lado de fora, só recolhendo os lucros.

A discussão sobre impostos não pode ser refém de uma narrativa simplista. O verdadeiro debate é sobre justiça fiscal. Antes de repetir que o Estado arrecada muito, a pergunta correta a se fazer é: ele arrecada de quem? Enquanto a conta pesar mais no prato de comida do que na distribuição de lucros de uma megaempresa, continuaremos sendo um país rico em desigualdades. A mudança não virá de cortes simbólicos, mas de uma reforma corajosa que coloque o dedo na ferida e faça a pergunta que importa: quem vai, finalmente, pagar a conta?

A recente conversa entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos representa mais do que um simples telefonema; é um marco, um passo decisivo para a restauração da normalidade diplomática após um período de tensões comerciais e ruídos políticos sem precedentes. Em uma guerra de narrativas e tarifas, a verdade é que não existem vencedores. Quando gigantes se chocam, ambos perdem. Perde o Brasil, perdem os Estados Unidos, e perde a estabilidade global que tanto depende de relações previsíveis.

A diplomacia, em sua essência, não é sobre submissão, mas sobre inteligência. É a arte de defender os interesses de uma nação sem precisar recorrer à hostilidade. Soberania, uma palavra tão cara para nós, deve sempre caminhar junto com a harmonia. Uma não existe sem a outra de forma sustentável. Uma relação comercial e diplomática saudável floresce no terreno do respeito mútuo, não no campo de batalha do orgulho ferido.

Neste momento de reconstrução, é impossível não lembrar do legado de um dos maiores diplomatas que o Brasil já teve: Sérgio Vieira de Mello. Ele, que atuou nos cenários mais adversos do planeta, defendia o diálogo como a ferramenta suprema para a resolução de conflitos. Sua visão não era ingênua; era pragmática e profundamente humanista. Vieira de Mello nos ensinou que a busca pelo consenso e a defesa da dignidade humana não são sinais de fraqueza, mas de força moral e estratégica.

Sua célebre frase ecoa com uma pertinência impressionante nos dias de hoje: “Um ser humano tem o direito de viver com dignidade, igualdade e segurança. Não pode haver segurança sem uma paz verdadeira, e a paz precisa ser construída com base na democracia, no respeito aos direitos humanos, e no diálogo.”

Que essa lição sirva de modelo para a política externa brasileira. A verdadeira vitória não está em provar um ponto, mas em construir pontes. A diplomacia venceu não porque um lado cedeu, mas porque ambos entenderam que o caminho do diálogo é o único que leva a um futuro de prosperidade e respeito. A soberania, afinal, se fortalece na cooperação, não no isolamento.

Após um período de relativa apatia, as ruas voltaram a ser o palco dos movimentos de esquerda realizando manifestações em todas as 27 capitais no último domingo, 21 de setembro de 2025. O foco dos protestos, que incluíram a participação de artistas, foi a rejeição veemente à PEC da Blindagem e ao projeto de Anistia. A PEC da Blindagem (PEC nº 3 de 2021) foi aprovada na Câmara em 16 de setembro, numa versão que, representa um “risco à separação de poderes”.

A proposta torna mais difícil que o Supremo Tribunal Federal (STF) inicie processos criminais contra parlamentares, exigindo a autorização da respectiva Casa Legislativa por voto secreto, um movimento que a Transparência Internacional alerta aumentar os riscos de “infiltração do crime organizado na política”. Paralelamente, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), aprovou a urgência de um Projeto de Lei que busca perdoar crimes políticos e eleitorais cometidos no período que abrange os atos de 8 de janeiro, que pode agravar o conflito institucional.

A grande pergunta que paira é se esse retorno da mobilização popular será capaz de frear o ímpeto corporativista do Congresso. Esta tentativa de autoproteção legislativa toca em conceitos fundamentais sobre o equilíbrio democrático. Em Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt apontam que a subversão democrática ocorre quando líderes buscam capturar os “árbitros do jogo”, e a PEC da Blindagem é vista como uma tentativa de transformar o Legislativo em juiz de sua própria responsabilização criminal.

No entanto, a pressão popular já gerou efeitos concretos no Senado, onde o clima para a PEC é “zero na Casa”. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que o texto “não passa de jeito nenhum”. Senadores estão preocupados com a intensa “reação das redes sociais” e a opinião pública, agindo como um freio institucional.

Essa dinâmica reflete um campo de batalha político onde, embora as campanhas populistas muitas vezes usem táticas digitais de firehosing e astroturfing (conforme descrito em A Máquina do Ódio), a mobilização visível, amplificada pelas redes, demonstra um mecanismo de accountability que força o recuo em pautas de impunidade. Ainda é cedo definir de que lado o congresso atuará, de uma coisa temos certeza as ruas estão divididas e o congresso coeso em unidade.

As fraudes no INSS não são novidade, desde de Jorgina de Freitas até os dias atuais, infelizmente fraudar o inss é uma corrente cíclica, mas o que vemos agora é uma mobilização inédita entre Legislativo e Judiciário para tentar frear a sangria de bilhões que saíram dos cofres públicos e prejudicaram diretamente aposentados e pensionistas.

De um lado, a CPMI do INSS atua como uma cirurgia de precisão, saindo um pouco da pauta política, aprovando centenas de quebras de sigilo e pedindo prisões. De outro, a Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, avança em operações que começam a colocar nomes poderosos atrás das grades. Pela primeira vez em muito tempo, há sinais de que a impunidade pode não ser a regra.

A CPMI, instalada neste ano, mostrou logo na 7ª reunião que não pretende ser figurante no jogo político. Foram 406 requerimentos aprovados de uma só vez, incluindo quebras de sigilo bancário e fiscal, além de pedidos de relatórios ao COAF. Os alvos vão de empresários suspeitos a ex-dirigentes do próprio INSS.

Entre eles, Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, acusado de movimentar mais de R$ 53 milhões, e Maurício Camisotti, outro nome que desponta no escândalo.

Enquanto isso, o Judiciário começou a dar sinais de resposta. Em decisão do ministro André Mendonça, a Polícia Federal prendeu o “Careca do INSS” e Camisotti, no âmbito da Operação Sem Desconto. Mas a decisão do mesmo ministro de desobrigar os acusados a depor na CPMI expôs as contradições do processo, criticada abertamente pelo Congresso. Ainda assim, sob pressão, os investigados aceitaram comparecer voluntariamente à comissão.

O que está em jogo é muito mais que a responsabilização de alguns fraudadores: trata-se da credibilidade das instituições e da confiança da população. O rombo estimado passa de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Dinheiro que poderia estar financiando saúde, educação ou melhorando a própria Previdência. Para quem depende de um benefício mensal para sobreviver, a sensação é de indignação e revolta.

A sinergia entre Parlamento e Judiciário pode ser o caminho para algo concreto: bloquear bens, recuperar valores e punir exemplarmente os envolvidos. Mas o alerta é claro: não basta espetáculo político. O Brasil já cansou de CPIs que terminam em pizza e de operações que começam com barulho e acabam no esquecimento.

Se a dignidade dos idosos e a saúde financeira da Previdência forem tratadas como prioridade, esse pode ser um marco na luta contra a corrupção. Caso contrário, será apenas mais um capítulo da longa novela da impunidade brasileira e dos crimes praticados no INSS.

Jair Bolsonaro se aproxima do julgamento mais importante de sua vida política. A partir de 2 de setembro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se o ex-presidente e sete de seus aliados, incluindo generais como Braga Netto e Augusto Heleno, serão condenados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Procuradoria-Geral da República acusa o grupo de crimes gravíssimos: organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio público. Se a condenação acontecer, as penas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

A denúncia descreve um plano que começou muito antes dos ataques de 8 de janeiro de 2023. Segundo a PGR, Bolsonaro passou a atacar as urnas eletrônicas em 2021 como forma de desacreditar o sistema eleitoral, preparando terreno para a tentativa de ruptura institucional. Minutas golpistas, batizadas de “Luneta” e “Punhal Verde Amarelo”, reforçam a acusação, assim como relatos de planos ainda mais extremos, como sequestro e até assassinato de autoridades. A delação de Mauro Cid é peça-chave, embora a defesa de Bolsonaro insista em desqualificá-la, alegando que ele teria sido pressionado a mentir.

Bolsonaro, por sua vez, mantém a estratégia de negar tudo. Afirma que sempre agiu dentro das “quatro linhas da Constituição” e lembra que sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro. Seus advogados dizem que se trata de um “golpe imaginado” e tentam anular a delação de Cid. Mas a realidade é dura: em março, os ministros do STF aceitaram a denúncia por unanimidade, tornando o ex-presidente réu. Alexandre de Moraes, relator, deixou claro que não se tratou de “um passeio no parque”, enquanto Cármen Lúcia frisou a importância de identificar quem planejou e quem executou os ataques.

O julgamento promete ser um espetáculo de repercussão inédita. Serão cinco sessões transmitidas ao vivo, com milhares de pessoas já inscritas para assistir presencialmente. O impacto político é evidente: uma condenação pode isolar Bolsonaro, já inelegível até 2030, e enfraquecer sua influência; mas também pode transformá-lo em mártir, alimentando o discurso de perseguição e fortalecendo ainda mais sua base radical. Por outro lado, uma absolvição, mesmo que parcial, pode devolver a ele fôlego político e colocá-lo novamente no centro da disputa eleitoral de 2026.

O caso vai muito além da figura de Bolsonaro. Trata-se de um teste decisivo para a democracia brasileira. A condução do processo, marcada por críticas de parcialidade contra Moraes e pela escolha da Primeira Turma em vez do plenário, também gera debates sobre legitimidade e devido processo legal. De um lado, há o dever de punir quem ameaçou o Estado de Direito; de outro, o risco de transformar a justiça em palco político.

Seja qual for o desfecho, o julgamento vai mexer nas engrenagens da política nacional. Ele definirá não apenas o destino do ex-presidente, mas também o futuro da direita e a solidez das instituições brasileiras diante das crises. Uma coisa é certa: em setembro, o Brasil inteiro vai parar para assistir a esse capítulo decisivo de sua história.

A Constituição é clara ao afirmar, no artigo 2º, que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser independentes e harmônicos. Um ideal necessário, porém, que nem sempre se reflete na prática. No Brasil, disputas entre esses poderes não são exceções — são quase uma paisagem, onipresentes em diferentes esferas de governo.

Em Pernambuco, essa dinâmica se acirra com a instalação da CPI da Publicidade na Assembleia Legislativa (Alepe), com o objetivo de investigar supostos contratos irregulares do governo com agências de comunicação. Uma ação legítima do Legislativo — afinal, fiscalizar é sua função —, mas executada de forma tão tumultuada que a doença institucional fica evidente. Deputados aliados ao governo abandonaram a votação, alegando vícios nas adesões dos opositores à CPI e insegurança jurídica — enquanto a oposição manobrou para garantir maioria na comissão com migrantes partidários já na contramão do TSE

Essa postura combativa é reforçada por uma denúncia anônima de um servidor do próprio governo encaminhada ao Tribunal de Contas contra uma deputada, identificada como peça de uma “milícia digital” palaciana. Apesar da gravidade, esse tipo de tática pode soar intimidatório e corrosivo ao debate democrático — ainda que precise ser apurado

No meio desse emaranhado de acusações e investigações, o que a população mais deseja é ações concretas que melhorem sua realidade cotidiana — saúde, segurança, educação, saneamento. O que falta, tanto em nível nacional, quanto estadual, é maturidade política, equilíbrio institucional, paz e diálogo entre os poderes para enfrentar os desafios reais com firmeza e transparência.

Pernambuco e o Brasil não precisam de protagonismos exacerbados ou disputas de poder. Precisam da trégua republicana que nos permita olhar para o futuro, sem nos perdermos das prioridades que importam de verdade à sociedade.

O uso descontrolado e pouco fiscalizado de emendas parlamentares é um dos grandes escândalos do Brasil contemporâneo: algo tão sério quanto o volume de recursos envolvidos — mais de R$ 60 bilhões em 2025 só em emendas sem licitação, convênio ou fiscalização adequada. Isso equivale ao orçamento de importantes ministérios somados.

As “emendas Pix” — transferências diretas a estados e municípios — funcionam como um passaporte sem passaporte: dinheiro liberado sem detalhamento técnico ou prestação de contas clara. O TransfereGov, plataforma que deveria permitir o controle civil, falha em entregar dados precisos, tornando o processo inócuo. O TCU já alertou formalmente esse ano que a rastreabilidade é quase inexistente.

Mesmo com proposta de reformulação no PLP 175, especialistas apontam que as regras continuam frágeis e insuficientes. O projeto de lei, segundo entidades como Transparência Brasil e Contas Abertas, perpetua o modelo onde parlamentares mantêm controle quase total sobre a destinação dos recursos, sem prestação pública de contas efetiva.

Quando se permite esse tipo de poder orçamentário sem limites claros, o Legislativo cresce à custa da governabilidade — e muitas vezes da legalidade. Um especialista resumiu bem: o governo Lula herdou um sistema político viciado, que tornava o orçamento objeto de barganha política em troca de apoio parlamentar. Entre 2019 e 2024, mais de R$ 180 bilhões foram executados sem transparência adequada.

E há precedentes históricos de desvio de recursos via emendas: da Máfia das Ambulâncias (Escândalo dos Sanguessugas), à Operação Voucher, até os escândalos do Orçamento Secreto — todos revelam que o risco de corrupção não é hipotético. É uma ameaça concreta à democracia e à destinação eficiente de recursos públicos.

Por outro lado, quando bem estruturadas, emendas parlamentares exercem um papel legítimo no sistema democrático: descentralizam investimento e fortalecem políticas locais. Mas isso exige transparência total, regras claras, rastreabilidade precisa e participação popular. Sem isso, serve apenas aos interesses de poucos.

A “farra das emendas” não é apenas um escândalo de corrupção — é uma subversão dos princípios republicanos. Sem controle social real, fiscalização contundente e mecanismos jurídicos rigorosos, continuaremos reféns de um arranjo político que transforma recursos públicos em moeda de troca. O Brasil precisa sair desse ciclo: defender a democracia é defender a justiça na gestão orçamentária.

O Dia do Advogado não é apenas uma data comemorativa, mas também um momento de reflexão sobre o papel da advocacia na sociedade contemporânea. Embora a profissão carregue séculos de tradição e importância histórica, as últimas décadas impuseram mudanças profundas que desafiam a forma como o direito é praticado e percebido.

O avanço acelerado das tecnologias da informação — especialmente a internet e a inteligência artificial —, a desregulamentação de mercados, a facilidade de acesso a dados e a crescente internacionalização dos negócios remodelaram o cenário jurídico. Hoje, o advogado não atua apenas na esfera local: ele precisa lidar com demandas globais, legislações estrangeiras e novas áreas que surgem na interseção entre direito, tecnologia e economia. Além disso, para que a advocacia seja bem exercida, é fundamental que seus profissionais estejam interconectados em um mundo cada vez mais digital.

Essas transformações colocam em questão a legitimidade, a posição e o poder historicamente exercidos pela advocacia. O cliente moderno é mais informado, tem acesso direto a legislações, jurisprudências e modelos contratuais, e exige soluções rápidas, eficientes e personalizadas — com comunicação na velocidade de um clique. Nesse contexto, o advogado que não se adapta corre o risco de ver seu espaço reduzido.

Por outro lado, o novo cenário abre oportunidades. A tecnologia, quando utilizada de forma estratégica, pode ampliar a eficiência, democratizar o acesso à justiça e aproximar o profissional de seus clientes. Ferramentas de automação, inteligência artificial e gestão digital de processos já fazem parte do cotidiano de muitos escritórios e departamentos jurídicos, permitindo que o advogado concentre esforços em atividades de maior valor agregado, como a análise estratégica e a negociação de soluções complexas.

No entanto, a essência da advocacia permanece: a defesa intransigente dos direitos, a busca pela justiça e a mediação de conflitos. É essa missão que sustenta a relevância da profissão, mesmo em um mundo em constante transformação.

Celebrar o Dia do Advogado, portanto, é reconhecer essa dupla identidade: a tradição que preserva princípios fundamentais e a inovação que garante a sobrevivência e o fortalecimento da profissão no futuro. O desafio é equilibrar esses dois mundos, mantendo a ética, a qualidade e o compromisso com a sociedade, sem deixar de avançar na mesma velocidade em que o mundo muda.

O Brasil registrou em 2024 o menor número de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica, em 2011. Foram 44.127 vítimas, o que representa uma queda de 5% em relação a 2023 e de 8% em comparação a 2022. A tendência de redução nos assassinatos começou ainda no fim do governo Michel Temer e seguiu nas gestões de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar do dado positivo, o país convive com um paradoxo preocupante: o aumento da proporção de mortes causadas por intervenção policial. Em 2024, foram 6.243 mortes decorrentes de ações policiais — uma queda modesta de 2,7% frente a 2023, ritmo inferior ao da redução geral dos homicídios. O resultado é um crescimento relativo da letalidade policial dentro do total de mortes violentas.

Mais alarmante ainda é o recorte histórico: desde 2017, as mortes causadas por policiais cresceram 21% (de 5.179 para 6.243), enquanto os homicídios caíram 31% no mesmo período. Em 12 das 27 unidades da federação houve aumento nas mortes provocadas por agentes do Estado, o que evidencia uma concentração da violência na atuação policial e freia uma queda mais acentuada da violência no país.

Esse cenário contraditório se reflete na percepção da população. Mesmo com a redução dos índices de homicídios, a segurança pública continua entre as principais preocupações dos brasileiros. Em abril deste ano, pesquisa Datafolha apontou que 58% da população percebem aumento da criminalidade, demonstrando que a queda nas estatísticas não se traduz, necessariamente, em maior sensação de segurança.

O governo Lula tenta dar resposta a essa inquietação com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que tramita no Congresso Nacional. A proposta busca ampliar o protagonismo da União no combate ao crime, fortalecendo a atuação federal em articulação com estados e municípios.

Diante desse cenário, o desafio do Brasil é duplo: manter e acelerar a redução dos homicídios, ao mesmo tempo em que se revê criticamente a política de segurança baseada em confronto. Reduzir a letalidade policial, ampliar o controle e qualificação das forças de segurança e construir políticas públicas que previnam o crime sem recorrer ao excesso de força são passos fundamentais para avançar de forma mais justa, humana e eficaz. A segurança deve ser direito de todos — e não motivo de medo de muitos.

A recente decisão de Donald Trump de aplicar um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros reacendeu debates, paixões políticas e polarizações ideológicas. De um lado, setores da direita e da extrema-direita comemoraram a medida, enxergando nela um suposto “castigo” ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal. De outro, a esquerda viu na decisão do ex-presidente americano uma nova oportunidade de mobilização e crítica ao bolsonarismo internacional. Mas, enquanto uns brigam por narrativa, quem mais perde com essa medida é o Brasil — e, sobretudo, o povo brasileiro.

A verdade é simples: o tarifaço é ruim para a nossa economia. Os produtos atingidos — como carne, café e suco de laranja — fazem parte da base das exportações brasileiras para os Estados Unidos. A nova alíquota, além de tornar esses itens menos competitivos no mercado norte-americano, afeta diretamente milhares de produtores rurais, trabalhadores da indústria e exportadores brasileiros. Com menos vendas, há menos produção. Com menos produção, há menos empregos.

Mesmo com a relação comercial já altamente favorável para os EUA — o país registrou um superávit de mais de US$ 28 bilhões em 2024 nas trocas com o Brasil —, Trump preferiu acionar uma retaliação que, segundo ele, tem motivação política. A justificativa é frágil: usa o andamento de processos judiciais contra Bolsonaro como pretexto para uma política comercial agressiva. Trata-se de ingerência externa travestida de protecionismo.

E aí vem a pergunta: você, que se considera um patriota, se alegra com uma medida que prejudica o agricultor brasileiro, encarece produtos no mercado interno e compromete a imagem do país no exterior? Você, que defende a soberania nacional, apoia um líder estrangeiro que interfere nas relações bilaterais com base em afinidades políticas e pessoais?

Não se trata aqui de ideologia, mas de pragmatismo. O tarifaço de Trump não atinge apenas o governo brasileiro — atinge o Brasil como um todo. Trava a economia, dificulta o crescimento, abala as relações diplomáticas e limita oportunidades de negócios para empresas nacionais. Enquanto isso, os EUA continuam protegendo seus interesses e usando o comércio como instrumento de poder.

É hora de deixarmos de lado a disputa política e olharmos para o que realmente importa: o bem do país. Se você quer ver o Brasil crescer, precisa compreender que medidas como essa não merecem comemoração — merecem atenção, resposta institucional e, acima de tudo, união em defesa dos interesses nacionais.

A pergunta continua: quem é você nessa história? Um patriota que vibra com uma punição vinda de fora, ou alguém que, independentemente de posição política, entende que o Brasil precisa ser defendido com maturidade, diálogo e visão de futuro?

O recente embate entre o Executivo e o Congresso Nacional, provocado pela revogação de decretos presidenciais relacionados ao IOF, acendeu um alerta no sistema político brasileiro. A tensão exposta mostra o quanto a relação entre os Poderes da República — especialmente entre Executivo e Legislativo — se tornou frágil, repleta de disputas de protagonismo e riscos institucionais.

Em meio a esse cenário, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teve um gesto que merece ser destacado: suspendeu tanto os decretos do presidente Lula quanto os atos do Congresso que os derrubaram. Mais do que uma decisão jurídica, o ato representou um chamado à responsabilidade institucional, com a convocação de uma audiência de conciliação entre as partes. A mensagem é clara: o conflito aberto entre os Poderes é perigoso.

Escalada de tensões, revanches legislativas e retaliações políticas não constroem soluções — ao contrário, agravam a crise democrática e fragilizam o pacto republicano. O protagonismo de Moraes, nesse momento, evidencia que o Judiciário pode — e deve — ser um agente de equilíbrio, não apenas um julgador técnico, mas um facilitador do diálogo.

Há um temor real de que o Congresso, ao impor derrotas ao Executivo, esteja sinalizando uma disposição de avançar também sobre o Judiciário. O episódio do IOF foi interpretado por ministros do Supremo como um aviso: o Legislativo está disposto a testar seus limites. E quando os limites institucionais são desafiados sem um mínimo de prudência, a democracia corre riscos.

É preciso reconhecer que as tensões entre os Poderes fazem parte da dinâmica democrática, mas é fundamental que essas disputas se deem dentro dos marcos do diálogo, da institucionalidade e do respeito mútuo. Quando as regras do jogo são substituídas por tentativas de imposição ou afrontas simbólicas, todos perdem: o governo, o parlamento, o Judiciário e, sobretudo, a sociedade.

A conciliação proposta por Moraes não resolve o impasse por si só. Mas é um passo importante. É a demonstração de que, mesmo em tempos polarizados, ainda há espaço para a política no sentido mais nobre do termo — como arte de construir consensos e preservar a estabilidade democrática.

O Brasil não pode se dar ao luxo de alimentar crises institucionais permanentes. Diante dos desafios econômicos, sociais e ambientais que o país enfrenta, o mínimo que se espera dos Poderes da República é maturidade e compromisso com o bem comum.

Que a conciliação seja um caminho — e não apenas um gesto.

O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão crucial e histórica ao readequar a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos postados por usuários, mesmo sem prévia ordem judicial.

Ao declarar parcialmente inconstitucional um dispositivo fundamental do Marco Civil da Internet, a Corte estabeleceu que, em casos graves, como discurso de ódio, pornografia infantil ou incentivo ao terrorismo, as plataformas têm a obrigação imediata de remover os conteúdos, sob pena de serem judicialmente responsabilizadas.

Essa decisão representa uma virada na maneira como o Brasil encara a internet, retirando das plataformas a confortável posição de meras intermediárias e colocando-as no centro das responsabilidades jurídicas.

Por um lado, o STF age corretamente ao enfrentar um cenário onde conteúdos violentos, criminosos e discriminatórios circulam livremente, ameaçando a dignidade e a segurança das pessoas. Por outro, há um risco evidente: com medo de processos, redes sociais podem promover uma censura preventiva e indiscriminada, prejudicando conteúdos legítimos e ameaçando a própria liberdade de expressão.

O grande desafio, portanto, está em encontrar o equilíbrio entre combater o conteúdo ilícito e proteger o debate democrático e plural, tão fundamental numa sociedade aberta. Ao tomar para si essa decisão, o STF chamou de forma indireta o Congresso, para o debate institucional, que precisa urgentemente regulamentar o tema com clareza. Se não houver uma resposta legislativa firme e equilibrada, corremos o risco de abrir espaço para excessos tanto das plataformas quanto de órgãos reguladores, comprometendo a liberdade digital dos cidadãos brasileiros.

Cabe agora ao Legislativo atuar de maneira responsável e corajosa, consolidando em lei regras claras que protejam tanto os direitos fundamentais quanto a liberdade de expressão na internet. A decisão do STF é apenas o primeiro passo de uma caminhada necessária, mas cheia de riscos. O Brasil precisa decidir qual caminho trilhará, e isso requer uma vigilância permanente da sociedade sobre a qualidade e a seriedade das decisões políticas e jurídicas sobre o mundo digital.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), condenada a 10 anos de prisão por crimes graves, incluindo invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), falsidade ideológica e inserção de dados falsos.

A sentença, firmada por unanimidade pela Primeira Turma do STF, e já confirmada em última instância, levou à notificação imediata da Câmara dos Deputados sobre a perda de seu mandato.

A decisão de Alexandre de Moraes inclui o envio do pedido de extradição à Itália — onde Zambelli fugiu e que reconhece sua cidadania — após monitoramento de sua entrada no país pela Polícia Federal.

Com sua inserção na “lista vermelha” da Interpol, Zambelli torna-se alvo de busca internacional.

Interrompendo seus recursos, o STF concluiu o julgamento reafirmando que sua saída do Brasil não impede a aplicação da sentença.

A extradição, está respaldada pela cooperação entre Brasil e Itália.

O impacto político dessa decisão é profundo. A cassação definitiva do mandato representa uma perda simbólica para o PL e para a ala bolsonarista do Congresso, reduzindo sua representação parlamentar e sinalizando o endurecimento do Judiciário em casos de crimes digitais cometidos por figuras públicas.

Ao mesmo tempo, o episódio reforça a imagem do STF como árbitro central na responsabilização política, ainda que levante discussões sobre limites entre poder judiciário, política e liberdade de expressão.

Em suma, a prisão e extradição de Zambelli marcam um ensaio importante na consolidação da accountability institucional no Brasil. A forma como o Legislativo e o Executivo responderão a este capítulo — e o julgamento rápido do pedido de extradição — indicarão se esse é um ponto de inflexão no enfrentamento da criminalidade digital entre figuras públicas no país.

O São João de Caruaru, reconhecido como o “Maior e Melhor São João do Mundo”, reafirma em 2025 sua importância como celebração cultural e motor de desenvolvimento econômico e social para o Agreste pernambucano.

Com mais de 1.400 atrações distribuídas em 14 polos culturais, o evento espera atrair cerca de 3,8 milhões de visitantes ao longo de sua programação, movimentando aproximadamente R$ 700 milhões na economia local.

A festa valoriza a cultura nordestina ao priorizar artistas locais, que representam 79% das atrações, e ao promover manifestações tradicionais como o forró pé de serra, quadrilhas juninas e apresentações de bacamarteiros.

Além de impulsionar o turismo e o comércio, o São João de Caruaru gera cerca de 20 mil empregos temporários, beneficiando diretamente a população local.

O evento também se estende à zona rural com o “São João na Roça”, levando programação gratuita a 13 comunidades e fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade cultural.

Com uma estrutura robusta, segurança reforçada e programação diversificada, o São João de Caruaru 2025 celebra as tradições juninas e contribui significativamente para o desenvolvimento regional.

A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski busca fortalecer a atuação da União na formulação de políticas de segurança pública, sem comprometer a autonomia de estados e municípios. A PEC prevê a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), já instituído por lei ordinária, atribuindo à União competências privativas para coordenar o Susp e o sistema penitenciário, como indicado nos novos incisos do artigo 21 da Constituição.

Apesar do reforço ao papel da União, a proposta deixa claro que a execução das políticas permanece descentralizada, com responsabilidade compartilhada. O texto mantém as competências concorrentes e comuns entre os entes federativos, além de garantir que as polícias continuem subordinadas aos governadores. Nos artigos 23 e 24, a segurança pública passa a constar expressamente como uma competência de todos os níveis de governo.

A PEC também prevê a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com participação da sociedade civil, além da formalização constitucional dos Fundos Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Penitenciário Nacional (Funpen), que passarão a ter proteção contra contingenciamentos. Outro ponto relevante é a criação de corregedorias e ouvidorias externas e autônomas, visando maior controle e transparência das forças de segurança.

Apesar dos avanços propostos, há críticas. Parlamentares, como o deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), demonstram preocupação com uma possível centralização excessiva em Brasília. Para eles, o desafio é garantir que o fortalecimento da coordenação federal não sufoque a capacidade de resposta dos estados.

A PEC da Segurança Pública representa um esforço para ampliar a capacidade institucional do país frente à criminalidade organizada, sem romper com o modelo federativo. Resta ao Congresso aprofundar o debate e ajustar os pontos sensíveis, para que a proposta traduza, de fato, uma nova fase de cooperação eficaz na segurança pública brasileira.

A morte anunciada da seriedade na CPI das Apostas Esportivas no Senado Federal, simbolizada pelo desfile de influenciadores digitais em uma comissão parlamentar de inquérito que virou palco de tietagem, não é apenas um vexame institucional. É um sintoma grave da forma irresponsável como o Brasil tem tratado um tema de profundo impacto social: a explosão dos jogos de azar digitais e a ausência de regulação efetiva sobre eles.

Enquanto influenciadores como Virgínia Fonseca se defendem com discursos ensaiados e os parlamentares disputam selfies e piadas de mau gosto, mais de um terço dos apostadores brasileiros já apresenta algum nível de transtorno relacionado ao vício em jogos, segundo pesquisa recente do Ministério da Justiça. E os adolescentes — grupo mais suscetível à influência digital — são os mais vulneráveis. A Organização Mundial da Saúde estima que até 5,8% da população mundial possa ser diagnosticada com ludopatia, um transtorno compulsivo que vem crescendo silenciosamente no rastro da popularização dos aplicativos de apostas esportivas e cassinos online.

Legalizadas em 2018 pela Lei 13.756, as apostas de quota fixa (como são tecnicamente chamadas) aguardaram até 2023 para que a regulamentação fosse de fato colocada em prática, com a sanção da Lei 14.790/2023. Apenas em 2024 é que a Secretaria de Prêmios e Apostas, criada pelo Ministério da Fazenda, começou a publicar portarias detalhando regras para a operação de plataformas, controle de lavagem de dinheiro, rastreamento de usuários e segurança digital. Um avanço tardio, mas necessário.

Porém, como mostram os episódios recentes da CPI, a legislação ainda carece de dispositivos sólidos para mitigar os danos mentais, financeiros e sociais causados por essas plataformas. As casas de apostas patrocinam clubes, campeonatos, influenciadores e atletas. Entram nas casas das pessoas pela TV, pelo celular, pela internet. Com promessas de ganhos fáceis, seduzem, aprisionam e exploram — muitas vezes à revelia do entendimento do próprio usuário.

A chamada “cláusula da desgraça alheia” — supostamente presente em contratos com influenciadores digitais, vinculando seus ganhos às perdas de seus seguidores — evidencia o quanto o sistema pode ser perverso. Mesmo que negada pelos depoentes da CPI, ela ilustra uma lógica perversa: quanto mais você perde, mais alguém lucra. É o mercado de apostas travestido de entretenimento, operando sob o disfarce da liberdade digital.

A regulamentação recente, embora avance em aspectos técnicos, peca ao ignorar a dimensão humana do problema. Falta uma política pública estruturada de prevenção ao vício, assistência psicossocial aos ludopatas e campanhas de informação que falem às famílias, às escolas, aos adolescentes. A publicidade continua desenfreada, dirigida aos públicos mais frágeis, com celebridades vendendo sonhos que terminam em endividamento e desespero.

A CPI das Bets, se fosse levada a sério, deveria ser o espaço para esse debate. Deveria estar debruçada sobre as conexões entre apostas e lavagem de dinheiro, evasão fiscal, manipulação de resultados esportivos. Deveria, mas não está. O Congresso, ao que tudo indica, prefere o espetáculo ao enfrentamento da realidade. E o governo federal, ao abraçar a arrecadação vinda das apostas, parece ignorar os efeitos colaterais dessa “fonte de renda”.

É urgente reverter esse quadro. O Brasil precisa olhar para os jogos de azar digitais como uma questão de saúde pública, de educação, de regulação de mercado e de proteção de consumidores. Isso exige enfrentamento, compromisso e coragem política. Exige, sobretudo, que se tire esse tema da arena do entretenimento raso e se traga para o centro do debate nacional. Antes que seja tarde demais.

A crise entre os Poderes no Brasil ganhou um novo capítulo em maio, com a tensão escancarada entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal (STF). O pivô da disputa é o deputado Alexandre Ramagem (PL), ex-diretor da Abin no governo Bolsonaro, denunciado por sua suposta participação em uma organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado.

No dia 26 de março, a 1ª Turma do STF recebeu integralmente a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Ramagem e mais sete aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o próprio ex-mandatário. A denúncia abrange acusações graves: desde tentativa de abolição do Estado democrático de Direito até dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Com o processo em andamento, o ministro Cristiano Zanin — presidente da 1ª Turma — notificou a Câmara dos Deputados, como manda a Constituição, sobre os crimes atribuídos a Ramagem após sua diplomação. É aí que começa o embate.

A Câmara reage

No dia 8 de maio, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, informou ao STF que a Casa decidiu pela suspensão da ação penal contra Ramagem, com base no artigo 53, §3º, da Constituição Federal. Esse dispositivo permite que a Câmara suste o andamento de um processo contra um parlamentar por crime ocorrido após sua diplomação — desde que aprovado por maioria absoluta.

E foi exatamente o que aconteceu: 315 deputados votaram pela suspensão do processo, contra 143 votos contrários. A maioria, portanto, fechou questão para blindar Ramagem dos efeitos imediatos da denúncia.

E o STF não gostou

A resposta do Supremo veio rápido. Já no dia seguinte, a 1ª Turma do STF se reuniu em sessão extraordinária virtual para discutir os limites da decisão da Câmara. Três ministros — Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino — votaram a favor de manter a suspensão apenas parcial do processo.

Na prática, o STF acatou a decisão da Câmara somente para os crimes cometidos após a diplomação de Ramagem, como manda a Constituição. Mas manteve o andamento do processo nos demais pontos, incluindo a acusação de tentativa de golpe.

O que está em jogo?

Esse confronto não é apenas jurídico. Ele tem um pano de fundo político forte: de um lado, o STF reforça sua postura de protagonista no combate aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro; de outro, a Câmara defende a prerrogativa de proteger seus membros — uma proteção que, aos olhos de muitos, soa como impunidade travestida de legalidade.

A decisão do STF de fatiar a denúncia e manter a tramitação de parte do processo evidencia que a Corte não pretende se curvar à vontade política da maioria parlamentar. Já a Câmara, por sua vez, mostra que está disposta a usar todos os instrumentos constitucionais para conter o que considera um avanço do Judiciário sobre suas competências.

Uma crise de longo prazo?

Esse episódio reacende o debate sobre o equilíbrio entre os Poderes. Até onde o Legislativo pode blindar seus membros? Até onde o STF pode ir em sua atuação contra parlamentares sem violar o princípio da separação dos Poderes?

Mais do que uma disputa processual, o caso Ramagem revela que a instabilidade institucional segue latente no Brasil. E se os protagonistas desse embate forem os mesmos que estiveram no centro da crise de 8 de janeiro, a conflagração entre Câmara e Supremo ainda pode ir muito além do que estamos vendo agora.

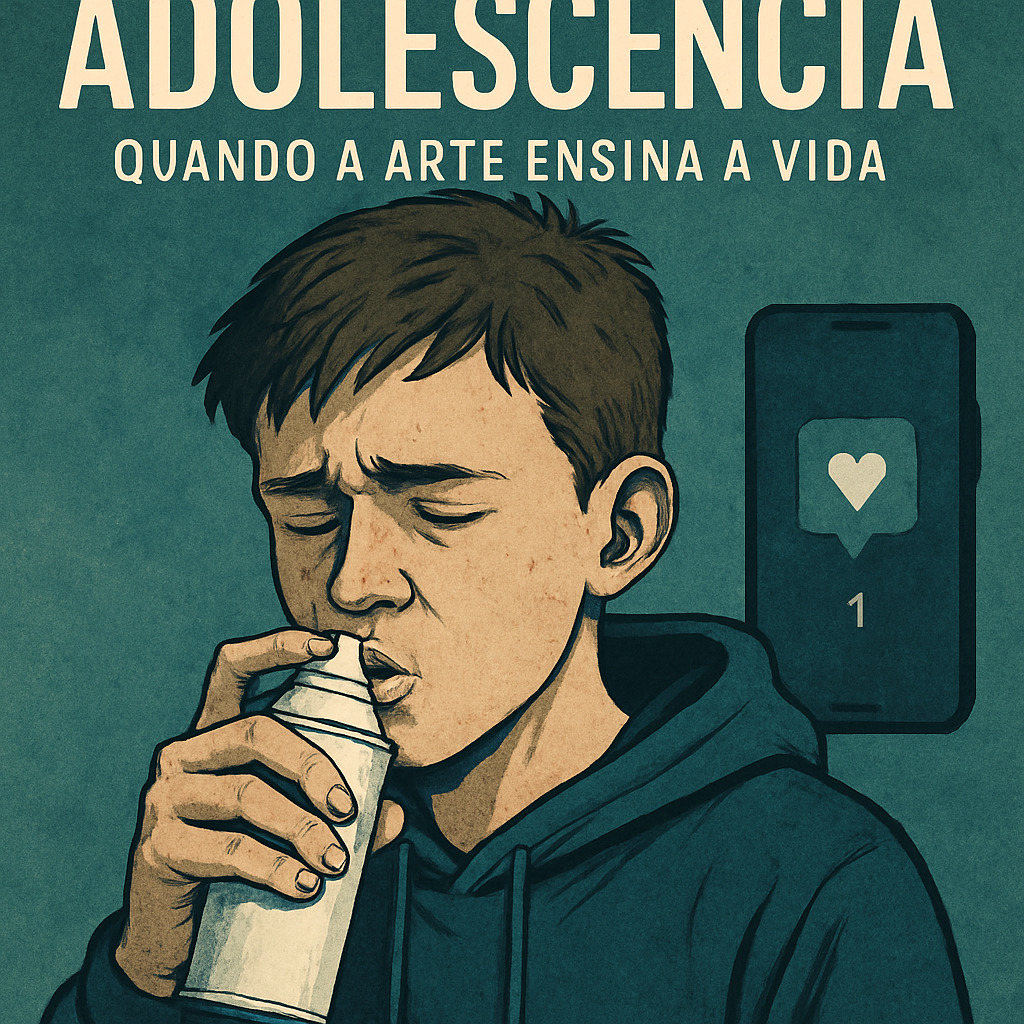

Um adolescente de 15 anos morreu após inalar desodorante aerossol, vítima de um desafio viral na internet. A tragédia, que chocou o Brasil, escancara uma realidade que muitos adultos teimam em ignorar: nossos jovens vivem imersos em um mundo digital que molda sonhos, desejos e, muitas vezes, comportamentos perigosos.

A série Adolescência, sucesso na Netflix, joga luz nessa crise ao retratar um garoto de 13 anos, Jamie Miller, acusado de matar uma colega de escola.

Inspirada em casos reais, a produção britânica não oferece respostas fáceis, mas expõe o impacto devastador das redes sociais, da misoginia online e da desconexão entre pais, escolas e jovens. O caso da adolescente brasileira ecoa o alerta da série: estamos realmente prestando atenção nos nossos jovens? Todos os dias, eles navegam por um universo de influenciadores tóxicos, como os da chamada “machosfera”, que vendem ideias misóginas disfarçadas de autoajuda.

Algoritmos amplificam conteúdos extremos, e desafios virais, como o que levou à morte no Brasil, se espalham sem controle. A série mostra Jamie, radicalizado por ideias online, incapaz de lidar com frustrações emocionais, um reflexo de adolescentes reais que, segundo estudos, enfrentam uma “limpeza sináptica” no cérebro, tornando-os mais impulsivos e sedentos por riscos.

No Brasil, casos como o ataque planejado por adolescentes no Rio Grande do Sul ou redes de ódio lideradas por jovens mostram que o problema não é só britânico.

Escolas, como na série, muitas vezes falham: professores desmotivados, bullying ignorado e uma educação que não acompanha a velocidade do mundo digital. Pais, perdidos, lutam para entender os códigos dos filhos, como emojis que escondem intenções perigosas. A resposta do governo britânico à Adolescência — exibir a série em escolas e debater redes sociais — é um passo, mas no Brasil, onde a tragédia do desodorante ainda reverbera, falta ação concreta. Proibir celulares nas escolas, como sugere o roteirista Jack Thorne, ou limitar redes sociais para menores de 16 anos, como na Austrália, pode ajudar, mas não basta.

É preciso ensinar os jovens a navegar esse mundo com senso crítico, enquanto pais e professores aprendem a ouvir e intervir. Adolescência não é só uma série, é um espelho. Mostra que a arte pode ensinar a vida, mas só se estivermos dispostos a olhar para o reflexo e agir antes que mais jovens se percam.

A fraude no INSS, que desviou R$ 6,3 bilhões de aposentados entre 2019 e 2024, é um golpe duro na credibilidade do governo Lula. Milhões de beneficiários sofreram descontos indevidos, feitos por associações que prometiam serviços como assistência jurídica ou descontos em academias, mas apenas sugavam recursos.

A operação “Sem Desconto”, deflagrada em 23 de abril de 2025, expôs a gravidade do esquema, com prisões, apreensões de bens de luxo e o afastamento de servidores, incluindo Alessandro Stefanutto, então presidente do INSS.

O governo agiu rápido, demitindo Stefanutto e suspendendo contratos com 11 entidades investigadas, mas o estrago já estava feito.

A confiança na gestão da previdência, pilar sensível para a base eleitoral de Lula, foi abalada. O esquema, que começou antes de 2023, continuou sob o atual governo, levantando dúvidas sobre a eficácia da fiscalização. Pior, a presença de Frei Chico, irmão de Lula, como vice-presidente do Sindnapi, uma entidade investigada, joga lenha na fogueira da oposição, mesmo sem provas de seu envolvimento direto.

A demissão de Stefanutto, ligado ao PDT, ainda pode gerar tensões na coalizão governista, enquanto a demora em identificar a fraude alimenta críticas de falha na governança. Para virar o jogo, o governo precisa ir além de medidas de contenção.

Auditorias regulares, transparência nos processos do INSS e proteção aos beneficiários são urgentes.

A forma como Lula lidar com as investigações e prevenir novos desvios será decisiva para recuperar a confiança pública e evitar que a crise contamine ainda mais sua gestão.

Em meio à crescente tensão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, Xi Jinping tem se destacado por uma postura imperturbável e estratégica, que contrasta fortemente com a abordagem mais impulsiva de seu oponente. Ao invés de se intimidar com as tarifas elevadas impostas pelo governo dos EUA, o presidente chinês responde de forma calculada e resiliente, elevando suas próprias taxas de retaliação e, ao mesmo tempo, reforçando a economia doméstica.

Xi não apenas utiliza a retaliação tarifária como ferramenta de barganha, mas também aplica uma estratégia de “dupla circulação” que visa fortalecer o mercado interno enquanto diversifica os parceiros comerciais internacionais.

Essa postura reflete uma liderança que não tem medo de enfrentar desafios e que entende que, em tempos de incertezas e conflitos comerciais, a resiliência e a capacidade de adaptação são fundamentais para manter a estabilidade e o crescimento econômico. Enquanto o protecionismo dos EUA tenta impor limites e criar barreiras, Xi Jinping trabalha para transformar essas restrições em oportunidades, buscando ampliar a influência da China através de novas alianças e parcerias, especialmente no Sudeste Asiático e na Europa.

O que se observa é que, ao contrário de reações precipitadas, a resposta de Xi Jinping demonstra uma visão de longo prazo e um compromisso com a manutenção da soberania econômica do país. Ao fortalecer os laços comerciais com outros países, a China diminui sua dependência do mercado norte-americano e sinaliza sua disposição em reconfigurar as relações internacionais de acordo com seus próprios interesses estratégicos. Essa estratégia reflete não só a firmeza do líder chinês, mas também o fortalecimento de um sistema que valoriza a estabilidade interna e a diversificação das fontes de crescimento.

Em resumo, enquanto a guerra comercial ameaça desestabilizar o cenário global, Xi Jinping permanece calmo e determinado, mostrando que a verdadeira força de uma nação reside na capacidade de transformar desafios em oportunidades. Sua resposta à agressão tarifária dos EUA não é apenas uma reação, mas uma demonstração clara de que, quando se trata de defender os interesses nacionais, a China está preparada para dialogar, adaptar-se e, sobretudo, não ter medo de agir.

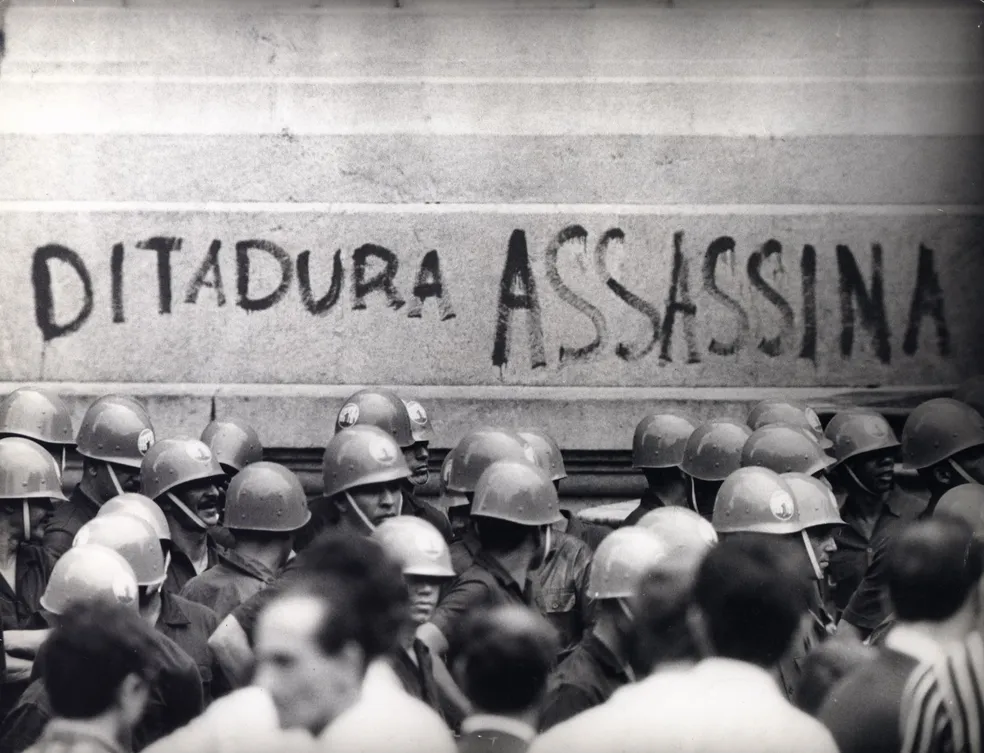

Em 2025, o Brasil completa 61 anos do golpe de 1964, um marco sombrio na história nacional que instaurou um regime autoritário e violento. Revisitar esse episódio é fundamental para que possamos compreender os erros do passado e construir, com base em lições aprendidas, um futuro em que a democracia seja de fato preservada.

O golpe de 1964 não foi apenas um evento isolado, mas o início de um período de repressão sistemática, censura, tortura e violações dos direitos humanos. Durante duas décadas, o país viveu sob o peso de um sistema que silenciava vozes dissidentes e negava a liberdade de expressão. Hoje, ao relembrar esses 60 anos, a sociedade é convidada a refletir sobre a importância de manter viva a memória dos que sofreram e resistiram, para que tragédias semelhantes jamais se repitam.

A lembrança do golpe também se torna um alerta permanente sobre a fragilidade dos mecanismos democráticos. Em tempos de polarização política e desafios globais, preservar os valores democráticos – como a liberdade, a justiça e a participação cidadã – torna-se um imperativo. Aprender com o passado significa reconhecer que a democracia não é um estado definitivo, mas um processo contínuo de construção, que exige vigilância constante e engajamento de todos os setores da sociedade.

Além de servir como memória histórica, os 61 anos do golpe impulsionam o debate sobre os caminhos que o país deve trilhar para consolidar instituições fortes e inclusivas. A promoção da educação, a preservação da memória e o incentivo à participação popular são pilares essenciais para evitar o ressurgimento de práticas autoritárias.

Assim, enquanto comemoramos a resiliência de um povo que lutou e venceu a ditadura, renovamos o compromisso com a democracia e com a liberdade. Que essa data sirva de inspiração para que cada cidadão se torne um guardião da memória e um agente ativo na construção de um Brasil mais justo e plural.

Lembrar para não repetir é, acima de tudo, um ato de responsabilidade histórica e um convite à reflexão: o futuro democrático que almejamos depende da nossa capacidade de aprender com os erros do passado.

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para uma decisão que pode transformar o cenário político nacional: a possibilidade de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por envolvimento em uma trama golpista. O julgamento, que se estenderá até quarta-feira, será conduzido pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Moraes, Zanin, Dino, Cármen Lúcia e Fux.

O núcleo da discussão gira em torno da denúncia que aponta a participação de Bolsonaro e de seus aliados em manobras com o intuito de minar as instituições democráticas, em um contexto de intensa polarização política. Ao avaliar se a denúncia deve ser recebida – ou seja, se o caso terá continuidade na Justiça – os ministros terão que ponderar não só os elementos probatórios apresentados, mas também os impactos que uma eventual decisão terá sobre o equilíbrio entre os poderes e a estabilidade do regime democrático.

A decisão, aguardada com grande expectativa, representa um momento decisivo para o país. Se os ministros optarem por receber a denúncia, Bolsonaro passará a integrar o rol dos réus em um dos processos mais complexos e politicamente carregados dos últimos tempos. Tal desdobramento não só ampliará o debate sobre os limites do poder e da responsabilidade política, mas também poderá redefinir as relações entre o Executivo e o Judiciário.

Independentemente do resultado, o julgamento ressalta a importância de mecanismos de controle e de responsabilidade no combate a qualquer tentativa de subversão da ordem constitucional. Em meio a um ambiente marcado por fortes divergências ideológicas, a decisão do STF será crucial para reafirmar o compromisso com a democracia e o Estado de Direito.

Fique atento às atualizações deste processo, que promete ser um divisor de águas na política brasileira e nos desafiar a refletir sobre os rumos da nossa democracia.

Gilberto Kassab vem revitalizando o Partido Social Democrático (PSD) com uma postura que demonstra sua habilidade em fazer a “ginástica política” entre as esferas de poder. Em um cenário cada vez mais polarizado, Kassab se destaca ao injetar energia no partido, reconfigurando sua base e posicionamento estratégico para aproveitar oportunidades tanto no governo quanto na oposição.

Ao anabolizar o PSD, Kassab não apenas fortalece a estrutura partidária, mas também mostra sua capacidade de transitar por um ambiente político complexo, onde alianças e divergências se mesclam. Essa postura flexível permite que o PSD mantenha uma posição de equilíbrio, colaborando com o governo em algumas pautas e, ao mesmo tempo, criticando e oferecendo contrapontos nas áreas em que há insatisfação da bancada oposicionista.

Essa “habil ginástica” política tem implicações importantes para o cenário nacional. Ao se posicionar de forma estratégica, Kassab garante que o PSD continue relevante e atuante, conseguindo atrair lideranças e consolidar uma base de apoio que transcende as barreiras ideológicas. O movimento também reflete a busca por estabilidade em um ambiente de constantes negociações e ajustes, onde a capacidade de dialogar com diferentes setores do poder é fundamental para a manutenção da influência política.

Em um momento em que a política brasileira exige respostas rápidas e adaptáveis, a postura de Kassab com o PSD mostra que a flexibilidade e a habilidade em fazer alianças são instrumentos essenciais para navegar pelos desafios impostos tanto pelo governo quanto pela oposição. Essa estratégia, ao mesmo tempo que fortalece o partido, contribui para um ambiente político mais dinâmico e, possivelmente, mais capaz de enfrentar as demandas e desafios do país.

Em suma, a atuação de Kassab e a revitalização do PSD exemplificam uma nova era na política brasileira, marcada por manobras estratégicas e por uma busca incessante pelo equilíbrio entre os diferentes polos de poder. Essa dinâmica, que permite a coexistência de interesses aparentemente opostos, pode ser a chave para uma política mais flexível e adaptada aos desafios contemporâneos.

O cenário político brasileiro aguardava, com certa expectativa, a apresentação de uma denúncia que apontasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Netto e outros como protagonistas de uma trama golpista em 2022. Em meio a rumores sobre um possível retorno de Bolsonaro ao cenário político, por meio de uma eventual anistia, o que se concretizou foi uma denúncia que detalha um conjunto de manobras articuladas com o intuito de minar as instituições democráticas e subverter a ordem constitucional, em total desrespeito ao resultado das urnas naquele ano.

A acusação relata que os envolvidos, organizados em núcleos, teriam planejado e executado estratégias para uma tentativa de golpe de estado, atuando nos bastidores com o objetivo de instalar um regime autoritário. Cada um desses núcleos trabalhou para desestabilizar o processo eleitoral, disseminar informações falsas, pressionar as Forças Armadas e, por fim, impedir a posse do presidente eleito.

Essas evidências sugerem que o grupo não buscava apenas concentrar poder, mas também enfraquecer os pilares que sustentam a democracia brasileira, promovendo um ataque sistemático às instituições – notadamente ao STF, ao TSE e a seus ministros. A acusação enfatiza a gravidade dos fatos e os riscos que uma intervenção golpista acarreta para a estabilidade do Estado, colocando em xeque a confiança da sociedade nas instituições políticas e jurídicas.

Agora, o que se espera é que o processo transcorra de forma justa, garantindo o direito de defesa aos acusados e, em caso de condenação, que as penalidades sejam proporcionais e justas.

A superlotação e as condições precárias dos presídios brasileiros são fatores determinantes para o surgimento e fortalecimento de facções criminosas dentro das unidades prisionais. A falta de espaço adequado e a convivência forçada entre detentos de diferentes perfis criminais criam um ambiente propício para a organização e expansão dessas facções, que frequentemente estendem sua influência para além dos muros das prisões.

AGENCIABRASIL.EBC.COM.BR

A superlotação não apenas compromete a dignidade humana dos detentos, mas também dificulta a implementação de políticas de ressocialização e reintegração social. As condições desumanas, como celas superlotadas, falta de higiene e acesso limitado a serviços básicos, violam os direitos fundamentais dos presos e contribuem para a perpetuação de um ciclo de criminalidade.

PORTAL.TCU.GOV.BR

Reconhecendo a gravidade dessa situação, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançaram o Plano Pena Justa, uma iniciativa que visa enfrentar a crise no sistema prisional brasileiro. O plano, elaborado em conjunto com diversos órgãos do Executivo e do Sistema de Justiça, além da sociedade civil, busca melhorar as condições de infraestrutura, alimentação, higiene e atendimento à saúde nas prisões, além de combater a superlotação e promover a reintegração social dos detentos.

CNJ.JUS.BR

É imperativo que o Estado adote medidas eficazes para reduzir a população carcerária, priorizando penas alternativas para crimes de menor potencial ofensivo e investindo em programas de educação, capacitação profissional e apoio psicológico dentro das unidades prisionais. Ao garantir condições dignas de cumprimento de pena e ao focar na ressocialização, é possível diminuir a reincidência criminal e enfraquecer a influência das facções criminosas que se originam e se fortalecem nas prisões superlotadas.

A reforma do sistema prisional brasileiro é uma necessidade urgente que requer o comprometimento de todas as esferas governamentais e da sociedade. Somente por meio de ações integradas e contínuas será possível transformar as prisões em espaços que realmente cumpram sua função de ressocialização, contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura e justa.

Querido Leitor, querida Leitora,

Me chamo João Américo Rodrigues de Freitas e, ao longo dos meus 15 anos de experiência escrevendo para blogs e jornais, venho desenvolvendo uma narrativa em primeira pessoa que aborda temas de política, direito e sociedade. Sou advogado, professor, analista político e procurador geral da Câmara de Vereadores em Caruaru. Essa pluralidade de vivências me permite conduzir esta coluna semanal no Blog Capital a uma jornada pelo pensamento crítico, conhecimento e informação.

Escrevo com o objetivo de informar e ampliar horizontes, apresentando minhas opiniões e perspectivas sobre o mundo que nos cerca.

Acredito que um diálogo respeitoso e democrático é fundamental para o avanço social, por isso você pode discordar do que eu escrevo e penso.

Gostaria de convidá-lo(a) a acompanhar cada edição desta coluna, onde compartilharei ideias, análises e reflexões que, espero, contribuam para um olhar mais profundo sobre os desafios e possibilidades do nosso tempo.

Agradeço ao excepcional jornalista Pedro Augusto, que assina o Blog Capital, pelo convite para embarcar nessa nova jornada. Vamos juntos explorar e construir, por meio do diálogo, um caminho rumo a horizontes mais amplos.

Seja bem-vindo e boa leitura!

Atenciosamente,

João Américo Rodrigues de Freitas

Você não pode copiar conteúdo desta página